FatMax, Energiebereitstellung, Trainingsbereiche und Spirometrie

Wer meine Trainingsphilosophie kennt, hat vermutlich schon mitbekommen, dass ich trotz meines technischen Grundstudiums kein Freund von ständigen Leistungstests bin. Meinen Puls messe ich vor allem im Höhentraining und zum Eichen des Körpergefühls, Laktat hingegen überhaupt nicht.

Die intensiven Trainingsbereiche (Pace beim Laufen und Watt am Rad) kann man gut aus Wettkampfleistungen ableiten – besonders beim Laufen ergibt sich über unterschiedliche Strecken ein sehr guter Überblick. Ergänzend habe ich früher am Rad noch regelmäßige Powerprofilings durchgeführt.

Dennoch trainiere ich natürlich gezielt in Intensitätsbereichen und auch bei meiner Trainingsgruppe achte ich sehr darauf, dass nicht einfach nur mehr oder weniger sinnlos „leere Kilometer“ gesammelt werden.

Irgendwie hat fast jeder schon gehört, dass das Grundlagentraining im Ausdauersport „das Fundament“ darstellt, auf welches dann das Intensitätstraining aufbaut. Während die Faustformel der 75% vom Maximalpuls als Obergrenze beim Laufen bei den Meisten (auch bei mir) ganz gut hinkommt, kann man es sich auch noch etwas genauer ansehen.

Eine weitere Möglichkeit ist es, aus den Wettkampfleistungen die Tempoäqivalente abzuschätzen, ich nutze dafür gerne diesen VDOT-Rechner. Allerdings muss man dazu erwähnen, dass das nur unter idealen Trainingsbedingungen und mit vergleichbar schnellem Schuhwerk gilt - bei echten „Rennpferden“, die im Wettkampf sehr über sich hinauswachsen, mag das dennoch etwas hoch gegriffen sein. Der umgekehrte Fall, dass die Grundlage etwas zu flott gelaufen wird, ist jedoch viel häufiger. Dazu kommt, dass eher ausdauernde, sehr stoffwechselökonomische Läufer wie gute Marathonathleten tendenziell ein höheres Grundlagentempo im Vergleich zu Läufern mit enormer Grundschnelligkeit und guten Mittelstreckenleistungen haben. Ein individueller Abgleich der Leistungsfähigkeit im intensiven Bereich mit Puls und Körpergefühl beim Grundlagentraining ist jedenfalls sinnvoll, die Umrechnung aber weitaus weniger genau als zwischen Wettkampf- und intensiver Trainingsintensität.

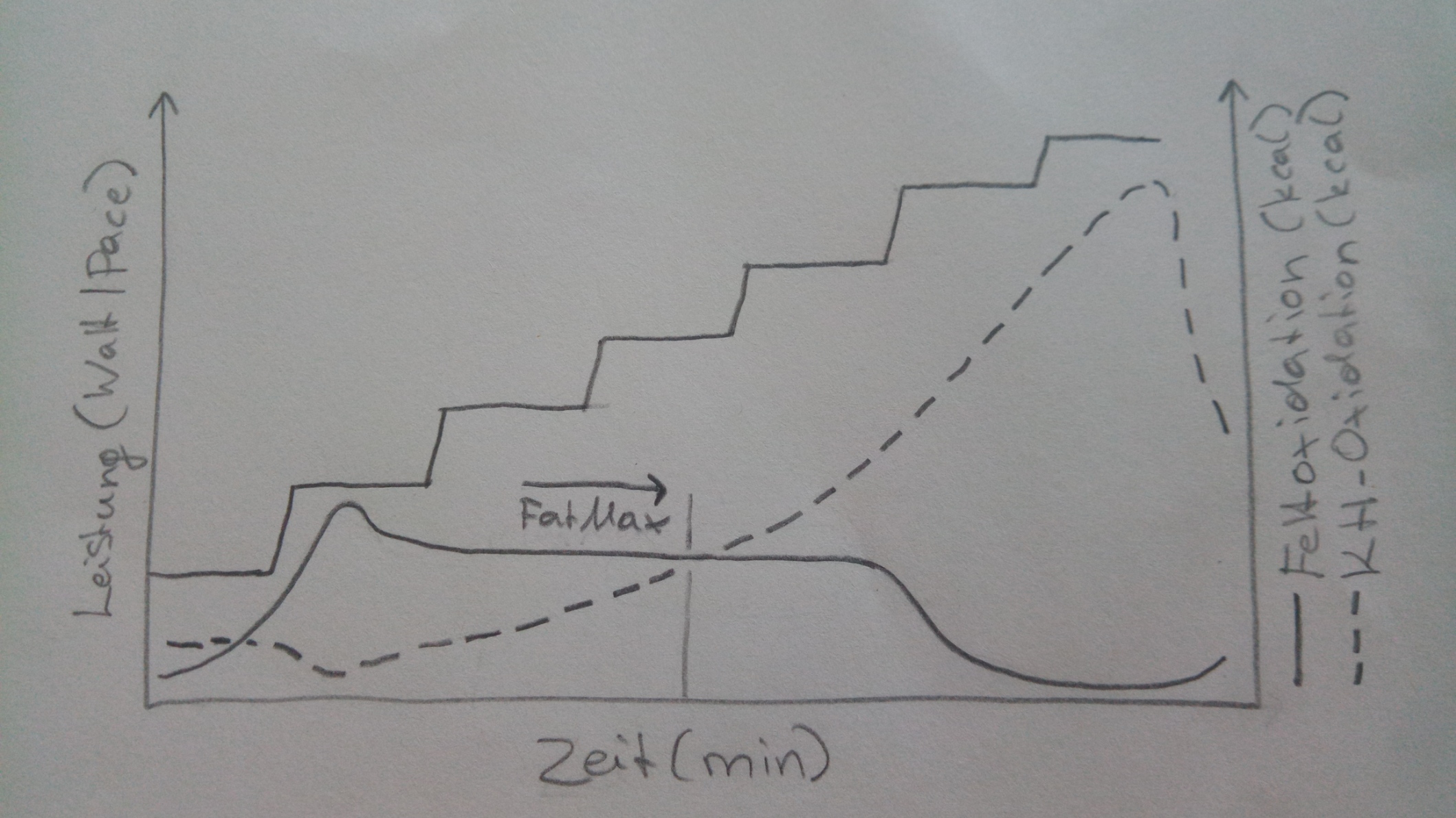

In den letzten Jahren wird ein zusätzlicher Intensitätsbereich vermehrt genutzt – der FatMax-Bereich. Damit ist der Puls- und Tempobereich um die maximale Fettverbrennung herum gemeint - genauer gesagt, der obere Teil des Plateaus der maximalen Fettverbrennung. Wo liegt dieser und ist er deckungsgleich mit der „normalen Grundlage“? Das ist einerseits von Athlet zu Athlet unterschiedlich, andererseits auch trainierbar.

Es kann sein, dass die maximale Fettverbrennung schon im unteren Grundlagenbereich auftritt und im oberen nach Puls berechneten Grundlagenbereich (75% des Maximalpulses) bereits deutlich herabgesetzt ist, die Verstoffwechselung von Kohlenhydraten hier schon deutlich zunimmt. Dies ist im Ausdauersport eher ungünstig, sind doch die Kohlenhydratspeicher endlich und auch die Zufuhr während des Trainings nicht unbegrenzt (wenngleich auch die Aufnahme während des Trainings trainierbar ist – idealerweise trainiert man also sowohl die Aufnahme, als auch die Schonung von Kohlenhydraten - allerdings in getrennten Trainingseinheiten). Und selbst wer mit sehr hoher Zufuhr unterwegs (beispielsweise mittels gezielter Zusammensetzung unterschiedlicher Zuckervarianten) keinerlei Probleme hat – die Fettverbrennung kommt zum Kohlenhydratstoffwechsel noch dazu und wer mehr Energie verwerten kann, bringt in der Regel auch mehr Leistung. Beim FatMax-Training geht es also in erster Linie darum, länger eine hohe Leistung zu erbringen – wie es in allen Ausdauerdisziplinen vonnöten ist.

Dass ein eher niedrig angesiedelter FatMax-Bereich nur bei Sporteinsteigern auftritt, ist keineswegs richtig. Zum Einen gibt es die Genetik und wer nicht (zufällig oder gezielt) die Fettverbrennung trainiert, wird unter Umständen auch noch nach vielen Jahren im Sport einen eher schwächer ausgeprägten Fettstoffwechsel haben. Dies gilt insbesondere für Athleten, die viel Grundschnelligkeit mitbringen und auf kürzere Strecken hintrainieren – wie beispielsweise den Mittelstreckenlauf. Hier wird das auch überhaupt kein Problem darstellen, hier ist vor allem die maximale Sauerstoffaufnahme relevant.

Je länger die Wettkampfstrecken, welche wir absolvieren wollen, je mehr Kalorienverbrauch pro Stunde (durch Intensität und Masse des Athleten) und je unzureichender die Kohlenhydrataufnahme unterwegs, desto größer wird die Bedeutung eines weit ausgedehnten FatMax-Bereiches.

Bei vielen Athleten liegt dieser sogar oberhalb des nach Puls berechneten Grundlagenbereiches, nämlich im Übergangsbereich zu den höheren Intensitäten (häufig bei 80-85% des Maximalpulses), aber noch unterhalb der Schwellenleistung (damit ist die maximale Stundenleistung gemeint, also die maximale Distanz, die ein Athlet über eine Stunde laufen kann oder am Rad die maximale Durchschnittsleistung über 60min) oder der anaeroben Schwelle (an welcher der Laktatabbau gerade noch der Laktatproduktion entspricht).

Nebenbei sei auch noch erwähnt, dass auch der Rückgang der Fettverbrennung mit der Intensitätszunahme nicht über alle Athleten gleich ist – so kann mit ähnlichen FatMax-Bereich (etwa bei 60% der maximalen Sauerstoffaufnahme) der Abfall bei weiterer Intensitätssteigerung bei dem einem Athleten sehr rasch vonstatten gehen, bei einem anderen jedoch nur langsam abflachen. Beide würden dann in einem ähnlichen FatMax-Bereich trainieren, bei höherer Intensität würde aber der Athlet mit dem geringeren Abfall wohl länger und mit weniger Kohlenhydratzufuhr die Leistung aufrechterhalten können.

Genau genommen ist der ideale FatMax-Trainingsbereich auch nicht zwingend ident mit der absolut höchsten Fettverbrennung (die beim Stufentest oft ganz früh bei sehr niedriger Intensität als kleiner Peak auftritt). Ideal für einen Ausdauersportler ist ein längeres Plateau einer hohen Fettoxidationsrate wie in dieser Grafik ersichtlich.

Aufgrund der häufigen Überschneidung mit dem "normalen Grundlagenbereich" trainieren viele Sportler den FatMax-Bereich ganz nebenbei einfach mit und erzielen gute Steigerungen. Dennoch kann es gerade für Sportler mit eher begrenztem Zeitbudget es sehr sinnvoll sein, den FatMax-Bereich genauer zu kennen und gezielt zu nutzen, um das Maximum aus der Trainingszeit herauszuholen.

Das gilt insbesondere auch dann, wenn sich speziellere Fragen auftun - weil beispielsweise die berechneten Intensitätsbereiche nicht gut zum Intensitätsgefühl des Sportlers passen oder häufig Einbrüche auftreten, welche Unterzucker vermuten lassen (oder sich sogar bei einer kontinuierlichen Glukosemessung gezeigt haben). Eine Laktatmessung oder Pulsmessung alleine kann diese Fragen leider nicht beantworten.

Der Insulin- und damit der Zuckerstoffwechsel ist auch hochgradig sensibel hinsichtlich hormoneller Veränderungen, beispielsweise in der (Prä-)Menopause. Auch bei einer grenzwertigen Erhöhung des „Langzeitzuckerwertes“ HbA1c im Blut sollte dem Thema vermehrt Beachtung geschenkt werden.

Wie misst man nun den individuellen FatMax-Bereich? Dies geht leider nur mit einer Spirometrie. Sie sollte wie jeder (Stufen-)Leistungstest mit gut gefüllten Speichern und ausreichend niedrig angesetzter Startleistung gemacht werden (nichts ist ungünstiger als ein Leistungstest, der schon oberhalb des Grundlagen- und/oder FatMax-Bereiches gestartet wird …) Ideal sind kleine Stufen mit verhältnismäßig langer Belastungsdauer – so erreicht man zwar nicht die höchsten Maximalwerte in den oberen Intensitätsbereichen, aber eine gute Auflösung im FatMax-Bereich. Es lohnt sich daher, gezielt nach einer exakten Bestimmung des FatMax-Bereiches zu fragen, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen.

Macht man sich dann ans Training des Fettstoffwechsels, so geht es nicht allein über die Einhaltung des Intensitätsbereiches, sondern auch über die Ernährung. Der Körper verbrennt, was er zugeführt bekommt. Damit ist keinesfalls Nüchterntraining gemeint (hohe Stressbelastung, lange Regenerationszeiten, insbesondere für Frauen Gefahr des Knochenabbaus und langfristiger Probleme mit Ermüdungsbrüchen, allgemeiner Muskel- und Kraftabbau), sondern die Art der Sporternährung.

FatMax-Training funktioniert für viele noch besser, wenn nicht zu leicht verfügbare Kohlenhydrate kombiniert mit Fetten und eventuell Eiweiß zugeführt werden. Dies gilt für die Mahlzeit davor und für die Sporternährung. Viele Sportler kommen beispielsweise mit Nüssen gut zurecht und verzichten für Grundlagen- und FatMax-Trainings auf Iso, Gels und leicht verdauliche Riegel. Dies kann allerdings (insbesondere bei nicht so gut trainiertem Fettstoffwechsel) am Anfang mental relativ fordernd sein, da das Gehirn gerne einmal nach leicht verfügbarem Zucker verlangt. Dranbleiben lohnt sich aber.